Ce n’est désormais plus un scoop, Cousteau avait mal évalué la complexité du paysage acoustique sous-marin en nommant son célèbre documentaire

“Le monde du silence”.

Silence, ça glousse !

Sous l’eau, c’est un véritable charivari ! Les poissons, non seulement bavards, sont très attentifs aux sons pour se reproduire, se nourrir ou encore pour s’orienter. Les larves de poissons suivent le bruit pour se diriger vers des habitats propices à leur croissance. Alessandro Cresci, chercheur basé en Norvège, a démontré avec son équipe l’impact de bruits similaires à ceux produits par les éoliennes en mer sur l’orientation des larves de la morue. Tel un repère dans l’obscurité, le paysage acoustique sous-marin est bien plus qu’une simple cacophonie et il se pourrait qu’on commence à déranger.

Si vous pensiez qu’il suffisait de plonger dans l’océan pour échapper au vacarme de la vie terrestre, vous risqueriez d’être surpris car sous l’eau la vie est bruyante. La pluie battante qui vient frapper les océans ou encore les galets qui roulent sous l’action des courants sont quelques exemples d’éléments tapageurs appelés géophonie. De manière complémentaire, la biophonie désigne l’ensemble des sons produits par les organismes marins. C’est une notion bien plus populaire chez les cétacés que chez les poissons, comme en témoigne la présence du mélodieux chant de la baleine bleue dans le « Paradis blanc » de Michel Berger. Pourtant, les poissons représentent l’un des plus grands groupes de vertébrés dit “sonifère” avec plus de 900 espèces référencées sur les 133 familles existantes. Dans un milieu où la vision est souvent réduite par le manque de lumière et la turbidité de l’eau due à la présence de matière fine en suspension, la production et la réception des sons est l’un des principaux vecteurs d’informations.

Dans une étude de 2017, deux chercheurs américains ont enregistré l’assourdissant phénomène de reproduction chez l’acoupa du golfe de Californie (Cynoscion othonopterus). Endémiques de la zone, les individus se rejoignent par milliers dans le delta du Colorado afin d’y relarguer leurs gamètes, selon leur mode de fécondation externe. Les mâles produisent alors de puissants “chœurs” de basses fréquences dont l’intensité sonore a pu atteindre les 200 dB au plus fort de leur agrégation. Les chercheurs estiment que la principale fonction de ces sons est d’optimiser les chances de rencontres des gamètes en attirant les femelles, dans les eaux peu translucides du Colorado. C’est aussi bruyant qu’un navire pétrolier de plus de 300 mètres en marche. Toutefois, il est important de noter que le son se propage bien plus vite dans l’eau que dans l’air, il n’y donc pas véritablement de sens à comparer les performances de la Castafiore du 4ème étage avec les gloussements de l’acoupa.

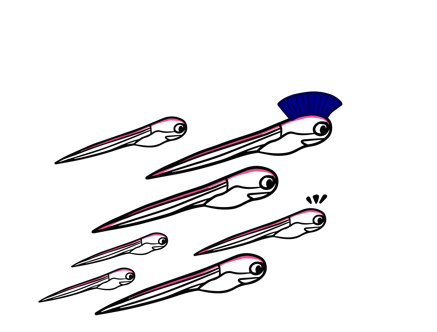

Chez la morue d’Atlantique (Gadus morua) et comme chez la plupart des poissons osseux, la présence d’otolithes (petites concrétions minérales au niveau de la tête) leur permet de s’équilibrer mais aussi de ressentir le mouvement des particules créés par les ondes sonores grâce à de petites cellules ciliées. En s’agitant, les cellules donnent des informations sur la provenance du son. En plus de ressentir, la morue peut entendre presque comme l’Homme, mais dans une gamme de fréquence plus restreinte (entre 50 et 1000 Hz environ), dès les stades précoces de sa vie. Lors de la reproduction, la morue relargue ses gamètes à des profondeurs importantes, pouvant atteindre 600 mètres. Les oeufs fécondés ont tendance à remonter près de la surface et après éclosion, laissent place à des larves qui peuvent se disperser sur d’importantes distances durant une à deux semaines. Cette phase s’achève par une métamorphose, où les jeunes individus qui vivaient sur leurs réserves doivent dorénavant trouver par eux même leurs proies.

Les zones côtières, qui regorgent de vie, sont idéales pour se sustenter. Mais comment font-elles pour s’orienter ? C’est à ce moment-là que le paysage acoustique joue un rôle clé. Ces habitats côtiers sont généralement composés de cailloux ou rochers abritant divers petits crustacés, dans des profondeurs moyennes. Ces paramètres génèrent une géophonie et une biophonie de basses fréquences avec le mouvement des vagues, des courants, et des gloussements de toute sorte d’organismes, synonymes de ressources alimentaires. Les basses fréquences pouvant se propager sur de longues distances, elles permettent aux larves de s’orienter vers des zones propices.

Alessandro Cresci, biologiste marin à l’institut de recherche marine de Norvège a voulu avec son équipe étudier l’impact potentiel du bruit généré par les éoliennes en mer en phase d’exploitation. En tournant, les éoliennes engendrent des vibrations de basses fréquences en continue. Ils ont alors réalisé une expérience scientifique inédite, dans un fjord norvégien. Ils ont imaginé et construit des boites dérivantes en plastique agrémentées de capteurs pour suivre le comportement des larves de morues. Parallèlement à ces boîtes, des hauts parleurs générant des sons similaires à ceux produits par les éoliennes ont été mis à la dérive de manière indépendante, en veillant à ce que la distance entre les deux soient toujours aux alentours de 100 mètres. « Cette distance était un bon compromis pour que les sons des hauts parleurs soient plus importants que le bruit ambiant mais pas trop fort afin de ne pas endommager les larves » précise le chercheur. Les résultats sont unanimes, les larves de l’expérience témoin sont toutes orientées vers la direction Nord-Ouest, orientation qu’Alessandro avait déjà identifiée chez son cousin le haddock (Melanogrammus aeglefinus), direction a priori liée à une zone de reproduction en mer du Nord. Dans les boîtes qui ont été exposées au bruit continu, l’immense majorité des larves sont attirées vers le haut-parleur.

Ils ne sont pas tous bavards mais a priori tous capables de percevoir le paysage sonore dans lequel ils évoluent, même si cette capacité est un peu différente de l’audition humaine.

Bibliographie

Alessandro Cresci, Guosong Zhang, Caroline M. F. Durif, Torkel Larsen , Steven Shema , Anne Berit Skiftesvik & Howard I. Browman. 2023. Atlantic cod (Gadus morhua) larvae are attracted by low-frequency noise simulating that of operating offshore wind farms - COMMUNICATIONS BIOLOGY | (2023) 6:353 | https://doi.org/10.1038/s42003-023-04728-y | www.nature.com/commsbio

Erisman BE, Rowell TJ. 2017. A sound worth saving: acoustic characteristics of a massive fish spawning aggregation. Biol.Lett.13: 20170656.http://dx.doi.org/10.1098/rsbl.2017.0656

Putland RL, Montgomery JC, Radford CA. Ecology of fish hearing. J Fish Biol. 2018; 95: 39–52. https://doi.org/10.1111/jfb.13867

Got a partnership idea, or a project you need help with? Shoot me a line and let's talk.